パワースポットとして注目を浴びている場所にお寺が多く挙げられます。

お寺の本来の目的は、お釈迦様が開いた仏教の教えを聞くことです。お寺にはご本尊として様々な仏像が祀られていますが、それぞれどのような特徴があって、どのようなご利益があるかご存知でしょうか。

今回は、これからのお寺巡りがちょっと楽しくなる、仏像の種類やご利益についてご紹介します。

※仏様に関しての由来やご利益には諸説あります。

目次

仏教の開祖・お釈迦様とは?

約2600年前に北インドにあるシャカ族小王国の王子として生まれたのが、仏教の開祖・お釈迦様です。

本名はゴータマ・ブッタといい、人類中最も優れているという意味を持ちます。

幼い頃は「シッダールタ王子(またはシッダッダ王子)」と呼ばれており、聡明で感受性が強く、瞑想を好んでいました。

3人の妃と結婚して、何不自由なく過ごしていたお釈迦様ですが、29歳の時に突然、地位も身分も家族も財産もすべてを捨てて出家します。

そのきっかけとなったのは、伝説『四門出遊』に記されています。

郊外へ出かけた際に、老人や病人、死者の葬列などを見たお釈迦様は、「生ける者は、老・病・死という苦しみを味わうのか…」と世の無常を感じました。

その後、人々に慈悲の行いをすべき存在である出家修行者と出会い、「出家修行者になることが、四苦(生・老・病・死)を克服するための理想の生活ではないか」と考え、お釈迦様は出家したと言われています。

出家後、様々な苦行を行っていましたが、35歳のころに瞑想によって最高の真理に達し、悟りを得たことでお釈迦様はブッタ(仏)となりました。

日本ではこの日を12月8日とし、各地のお寺で最も大切な催しのひとつ、成道会を行っています。

お釈迦様が開いた仏教ですが、時代を経て、現在は多くの宗派と経典が存在します。数々の経典を元に仏像が作られてきたため、現在では、仏像も数多くの種類を持ちます。

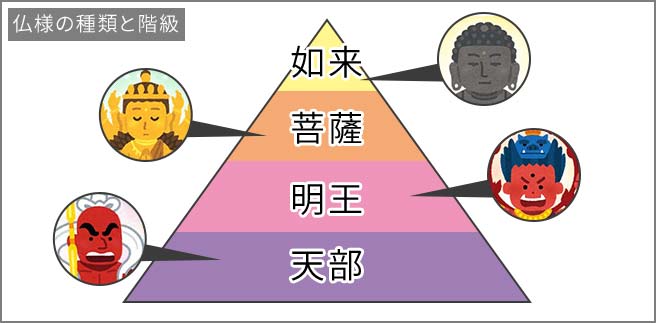

仏様は大きく分けて4つのグループがあり、成立の経緯などにより階級が分けられました。もちろん、信仰の対象として優劣はありませんので、あくまで仏様同士での上下関係として捉えておきましょう。

ここからは、順番にそれぞれの仏様の種類と特徴を見ていきましょう。

仏様①如来|仏の中で最高位!如来の特徴とご利益は?

種類:釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来、大日如来など

如来は他の仏像と比べて装飾が少ないことが特徴です。

その理由は、お釈迦様が悟りを開くまでの姿を表しているからとされています。出家した際に、装飾を外し、衣一枚のみを身につけ、その衣がボロボロになるほどの苦行を修め、悟りを得たというお釈迦様の姿を象徴しているのです。

釈迦如来(しゃかにょらい)

如来の中でも、お釈迦様本人をモデルとして造られたのが「釈迦如来」です。お釈迦様がまさに教えを説いている姿で、生きとしいけるものを苦しみから救うとされています。

右手は胸のあたりで手のひらを見せる「施無畏印(せむいいん)」、左手は降ろした状態で手のひらを見せる「与願印(よがんいん)」を結んでいます。

これは、相手の恐怖を取りのぞき、相手の願いを聞き届ける姿勢を表しているとされています。

おすすめスポット

阿弥陀如来(あみだにょらい)

阿弥陀如来は死後の平安を約束してくれる仏様です。迷いや苦しみから救いをもとめるすべての人を、悟りへと導き、極楽浄土へ救い取ってくれるとされます。背中には48本の「放射光」を背負っていますが、中には放射光を省略して、円形の「円光」となっていることも多くあります。

おすすめスポット

薬師如来(やくしにょらい)

「薬師」は医者を意味し、名前からも分かる通り、病気や傷を癒してくれる仏様です。左手に持っている薬壷のなかには、万病に効く薬が入っていて、いくら与えても尽きることはないとされています。

死後に救ってくれる阿弥陀如来に対して、薬師如来は生きているうちに手を差し伸べてくれるとされます。両脇に日光と月光の菩薩像を配置する「薬師三尊」の形式も多く見られます。

おすすめスポット

寛永寺(東京都):薬師如来像

薬師寺(奈良県):薬師三尊像

大日如来(だいにちにょらい)

如来は質素な姿を表すと先に説明しましたが、大日如来のみ宝冠を被り、装飾をつけた姿で表されることがあります。これは、密教の思想では、大日如来こそが最高位にあり、全世界の頂点に君臨する王者であるといわれているからです。

左手の人差し指を右手が包み込むような形をしている「智拳印(ちけんいん)」を結び、悟りの最高境地を示しています。

そんな最高位にある大日如来は「我慢をして苦しむよりも、自分の人生を楽しむために贅沢をしなさい」という教えを説いています。

おすすめスポット

高幡不動尊(東京都):大日如来像

園成寺(奈良県):大日如来坐像

仏様②菩薩|悟りを開く直前!菩薩の特徴とご利益は?

種類:観音菩薩、文殊菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、日光菩薩など

如来になるための悟りを開く前のお釈迦様の姿が菩薩とされています。

お釈迦が出家する前の王子だった頃を表わしているので、きらびやかな装飾を身につけているのが特徴です。

髪を高く結い上げ、頭に宝冠、胸に宝石や貴金属でできたネックレス、優雅な衣をまとっているなど、華麗な印象を持ちます。

観音菩薩・観世音菩薩(かんのんぼさつ・かんぜおんぼさつ)

庶民信仰を集めてきた仏様のひとつです。救いを求める者の姿に応じて「十一面観音」や「千手観音」「如意観音」など様々に変化し、慈悲をもって人々の願いを叶えます。

浄土教では、現世だけでなく来世の救済にもご利益があるとされます。

観音菩薩は阿弥陀如来の化身ともされ、宝冠の中央に阿弥陀如来の小像「化仏(けぶつ)」が配されているのも特徴です。

おすすめスポット

清水観音堂(東京都):千手観世音菩薩

長谷寺(神奈川県):十一面観音菩薩立像(前立観音)

文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

お釈迦様の弟子の一人で、最も優れた智恵を持つ仏様です。

たとえ凡人であったとしても、3人集まれば良い知恵が浮かぶという意味を持つ「三人寄れば文殊の智恵」からわかるとおり、文殊菩薩の智恵は、人の知恵とは比べようもないほど、はるかに優れていることがわかります。

文殊菩薩を祀っているところでは、合格祈願を求めて多くの方が参拝しに来ています。

右手には宝剣、左手には経巻を持ち、獅子に乗っているのが特徴です。

おすすめスポット

安倍文殊院(奈良県):騎獅文殊菩薩像

智恩寺(京都府):文殊菩薩脇侍 善財童子優でん王像

大聖寺(山形県):亀岡文殊

仏様③明王|煩悩や苦悩と戦う!明王の特徴とご利益は?

種類:不動明王、愛染明王、軍荼利明王、金剛夜叉明王など

明王はお釈迦様が出家する前で、特に武術に優れた王子だったころの姿を表わしています。

怒りの表情で手には剣を持ち、炎を背にしている明王は、恐ろしい印象があるのが特徴です。これは、煩悩や業、仏敵から人間を守り、救うために命がけで戦っているからとされています。

※業(ごう)とは

仏教の基本的な概念で、人が行う「行為」のこと。「カルマ」の意訳。

不動明王(ふどうみょうおう)

「お不動さん」で親しまれている不動明王は、明王の中でも最強とされています。憤怒の形相、左だけお下げ髪にしている頭髪、煩悩を焼き尽くす力や永遠の勇猛心を表す「火焔光背(かえんこうはい)」を背負っているのが特徴です。

また、右手に持っている宝剣で煩悩を打ち砕き、左手に持っている羂索という投げ縄上の武器で、人々を仏の世界に繫ぎ止めます。

そんな不動明王のご利益は、厄払いや商売繁盛などがあるとされます。

おすすめスポット

成田山新勝寺(千葉県):大聖不動明王像

最勝寺教学院(東京都):木造不動明王坐像(目青不動尊)

愛染明王(あいぜんみょうおう)

「愛欲の王」の意味を持つ愛染明王は、私たち人間の煩悩を完全に否定することなく、愛欲に向かうエネルギーを浄化させて悟りへと繋げてくれる仏様です。

背中に背負っている日輪光背や、座っている蓮華座など、赤いのが特徴です。6本の手には五鈷杵(ごこしょ)や弓矢を持ち、まさに「恋のキューピット」を連想させます。

また、「愛染」が「藍染」に通じるとされ、染色業界やアパレル業界からも信仰されています。

おすすめスポット

日曜寺(東京都):愛染明王像

愛染堂勝鬘院(大阪府):愛染明王像

仏様④天部|仏教世界のガードマン!天部の特徴とご利益は?

種類:金剛力士、帝釈天、阿修羅、弁財天、毘沙門天など

最も多く、多彩な仏がいるのが天部で、七福神でおなじみの弁財天や毘沙門天は天部に分類されます。

(七福神についてのガイドはこちら)

お釈迦様の家来たちがモデルとなっている天部は、これまで紹介した如来・菩薩・明王の働きを妨げる仏敵を撃退する役割を持ちます。そのため、甲冑をまとい、常に臨戦態勢を整えている姿が多く見られます。

金剛力士(こんごうりきし)

金剛力士は執金剛神(単身)を2体の分身にしたもので、一般的には「仁王様」として親しまれています。一方は口を開け、もう一方は口を閉じており、「阿吽」で一対とされているのは有名な話ですね。

多くはお寺の門の左右に配され、お寺全体を仏敵から守っていますが、それだけではなく、昔から健康の守り神としても信仰されてきました。

おすすめスポット

東覚寺(東京都):石造金剛力士立像

円融寺(東京都):木造金剛力士像

帝釈天(たいしゃくてん)

「千眼天」などの異名をもつ帝釈天は、神の中の神とされ、数々の戦いを勝ち抜いた軍神です。また、最大の敵とされる阿修羅と戦いを繰り返していたとされ、帝釈天は一度も阿修羅に負けることはありませんでした。このことから、勝負運上昇のご利益があるとされます。

四天王(東・持国天、南・増長天、西・広目天、北・毘沙門天)を調査員として人間の世界へ送り込み、善悪に応じて人の寿命を決定するとされ、それが今日の「庚申信仰」へとなりました。

武装した貴人のような姿で、全体的に気品があるのが特徴です。手には金剛杵という法具を持ち、雷を操るとされます。

おすすめスポット

柴又帝釈天(東京都):帝釈天像

あなたを守る仏様はどれ?十二支のお守り本尊

生まれ干支によって、人はそれぞれお守り本尊が定められているとされます。

この機会にご自身の守護仏を確認してみましょう。

| 子年 | 千手観音菩薩 |

|---|---|

| 丑年・寅年 | 虚空蔵菩薩 |

| 卯年 | 文珠菩薩 |

| 辰年・巳年 | 普賢菩薩 |

| 午年 | 勢至菩薩 |

| 未年・申年 | 大日如来 |

| 酉年 | 不動明王 |

| 戌年・亥年 | 阿弥陀如来 |

これまで紹介した仏像以外にも多くのものが存在します。

パワースポットを巡る際は、ぜひ目的に沿って仏様にお祈りしてみてください。

関連記事 圧倒的な存在感!東京・関東の大仏5選

関連記事 圧倒的な存在感!東京・関東の大仏5選